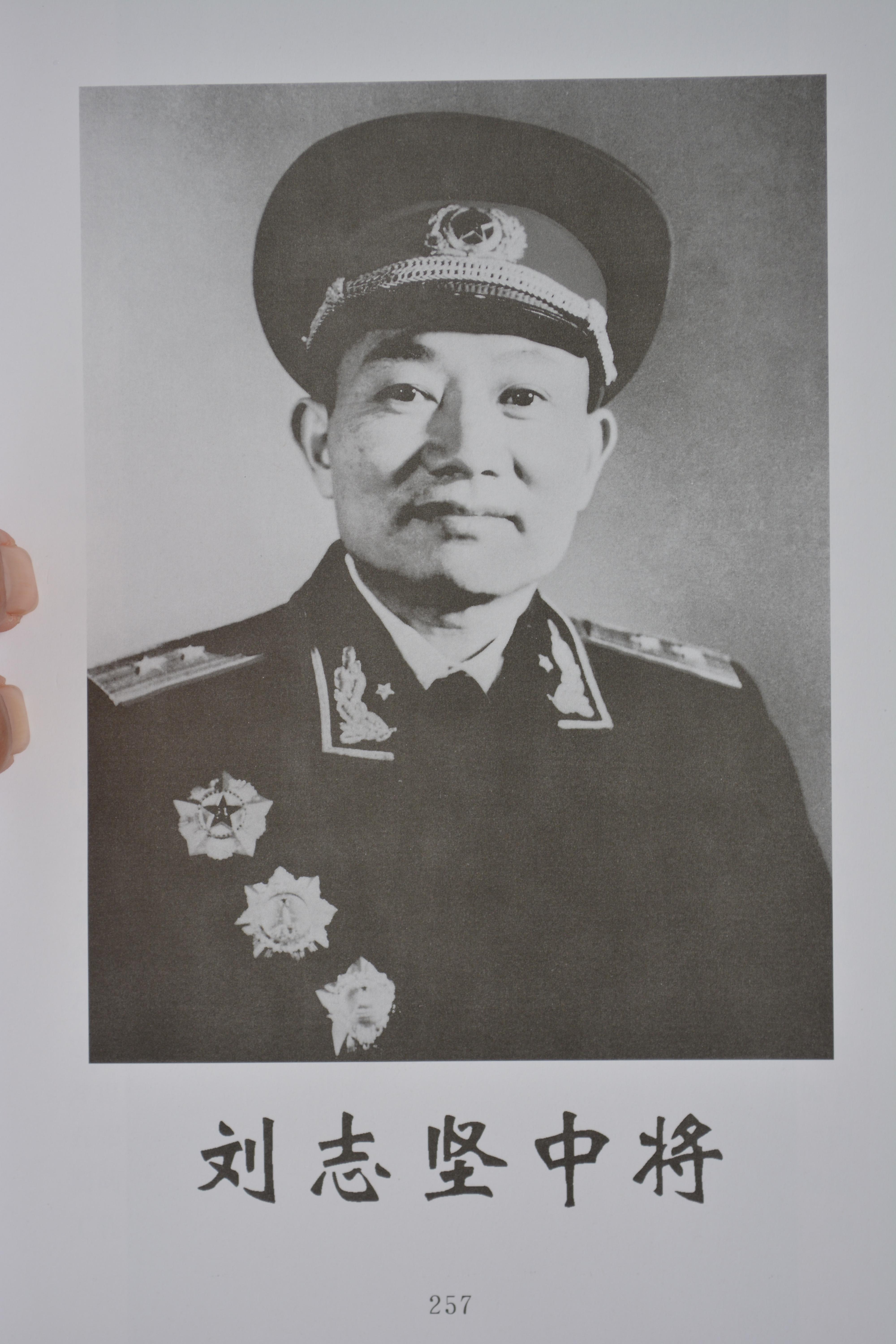

劉志堅

劉志堅

中共中央委員,中國人民解放軍中將,總政治部副主任。

湖南省平江縣人,1912年1月23日出生于平江縣獻鐘井頭屋一個雇工家庭。由于家境貧苦,只上了兩年小學。12歲起外出做工。1928年3月參加了平江農軍攻打縣城的戰斗,任長壽街赤色雇工委員會委員長兼宣傳委員、長壽區工會委員長。1930年5月,加入共青團,任支部書記,8月參加紅軍。1931年轉入中國共產黨。歷任紅三軍團政治部宣傳隊宣傳員、政治部秘書處秘書、青年部長,積極開展部隊的青年工作,組建了軍團“火線劇社”,創辦了《火線報》,寫歌曲、搞宣傳。在第五次反“圍剿”的驛前戰斗中,右腿中彈負傷。長征途中,參加了搶渡湘江、攻打婁山關、四渡赤水等戰斗;后又隨四方面軍南下兩過雪山草地,先后任入康先遣工作團主任、甘孜工委書記、四方面軍宣傳部部長、紅四軍政治部主任等職。協助劉伯承做喇嘛和藏族群眾工作,為部隊籌集了急需的糧食、羊毛、帳篷等物資。

抗日戰爭時期,任八路軍一二九師宣傳部長、政治部主任。在劉伯承師長率領下,開赴晉東南抗日前線,參加打擊日軍的戰斗。1938年4月,日軍集中3萬多人分九路對晉東南地區進行大規模圍攻。在武鄉長樂村伏擊日軍作戰中,戰士們英勇頑強,多次擊退數倍于己的日軍的反撲,但八路軍的傷亡也不斷增加。鄧小平政委親自指定由他負責,把所有傷員安全送回后方。他在激戰中將幾百名傷員安全救護下來,受到鄧小平的表揚。4月21日,他和徐向前副師長奉命率部組成“路東縱隊”,到冀南地區開辟抗日根據地,發展平原游擊戰爭。他任東縱政委,與縱隊司令員陳再道一同率領部隊多次擊退日軍的“掃蕩”和圍攻,開展了大規模的破路行動。在嚴酷的形勢面前,他積極開展瓦解敵偽軍的斗爭,逐步把偽政權改變成秘密抗日政權。1942年10月,在一次與日軍的遭遇戰中,他的右大腿被日軍機槍子彈打斷了,還同敵人拚搏,不幸被俘。面對敵人的審訊,他正色回答:“我就是八路軍,是專打日本鬼子的!”劉伯承、鄧小平命令部隊不惜一切代價把他搶出來。八路軍在日軍把他押解轉移的路上設伏,經過激戰,終于將他搶救出來。解放后,毛澤東主席曾握著他的手說:“你就是那個劫法場出來的,成了跛子。”

1943年10月,赴延安中央黨校一部學習。1944年任軍委作戰局副局長兼軍事報道處處長。1945年任冀南軍區副政委兼政治部主任。1947年9月,任第十縱隊政委,南下開辟桐柏根據地,任桐柏區黨委書記和桐柏軍區政委。1949年初,任第二野戰軍四兵團副政委兼政治部主任,同陳賡司令員一道率部隊參加渡江戰役,直到解放南昌、廣州。

1949年11月,任軍委情報部部長。1952年任總政宣傳部部長。大力開展文化學習和部隊教育,創辦了百余所文化速成中學,促進軍隊文化教育的發展。1957年9月,任總政治部副主任。分工負責軍隊理論教育和宣傳文化工作,組織創辦了多種文藝刊物,建立了體育工作隊,通過調查研究,樹立了雷鋒、好八連、硬骨頭六連等先進典型,成為全軍乃至全國的學習榜樣。

“文化大革命”開始后,葉劍英、蕭華指定他為軍隊文化革命領導小組組長。站在風尖浪口,他堅持重要事情請示葉劍英、徐向前等幾位老帥。根據“軍隊不能亂”這個根本原則,主持起草了一系列關于軍隊參加文化革命的規定,因而為林彪、江青一伙所不容。1967年1月4日,江青、康生給他扣上“軍隊反動路線代表人物”的帽子,被關押長達7年。1974年10月,在周恩來總理親自過問下,他才解放出來,任解放軍軍事科學院政委。1975年6月任昆明軍區政委。鄧小平指示他,到昆明軍區工作,首先要把軍隊自己的工作搞好,不能搞資產階級派性。他認真貫徹鄧小平的指示,經過整頓,使軍區各級機關、部隊的工作有了很大起色。1979年2月,與楊得志一起,出色地指揮了云南方面自衛還擊作戰。1983年6月,任解放軍政治學院院長兼政委。

他是人民軍隊重要的政治工作領導人之一。1955年被授予中將軍銜。榮獲一級八一勛章,一級獨立自由勛章、一級解放勛章、一級紅星功勛榮譽章。當選為第二、三、四屆全國人大代表和中共七大代表、第十一屆候補中央委員、第十二屆中央委員,1985年增選為中央顧問委員會委員。退出領導崗位后,擔任《八路軍史》、《紅一方面軍史》、《第二野戰軍戰史》、《紅三軍團戰史》、《平江縣志》的編委和顧問,為黨史、軍史和縣志的研究編寫做了大量工作。2006年3月11日19時50分在北京逝世,終年95歲。