我以熱血薦軒轅 我以鐵骨衛中華

2023年9月3日,是中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利78周年。本報特約此稿,記述在湘北會戰中犧牲的三位抗日烈士的英勇事跡,賡續弘揚“天下興亡、匹夫有責的愛國情懷,視死如歸、寧死不屈的民族氣節,不畏強暴、血戰到底的英雄氣概,百折不撓、堅韌不拔的必勝信念”之偉大抗戰精神。

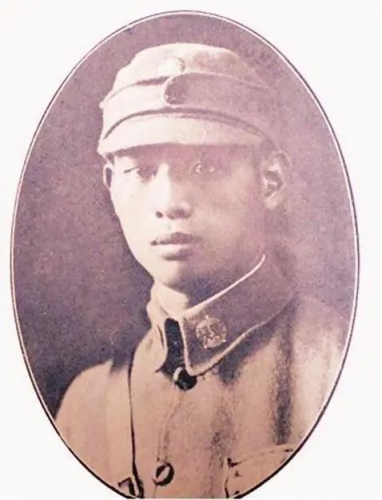

“中華英魂”史恩華

史恩華(1910—1939),號紹聲,湖北沔陽(今湖北省荊州市松滋市)人,黃埔軍校第八期畢業。黃埔軍校校史館載:“史義士恩華,湖北省人。剛正嚴厲,不茍言笑,有超凡之壯志。”

第一次湘北會戰(1939年9月18日至10月8日)期間,新婚三天即奔赴抗日戰場的史恩華,率國民革命軍第52軍195師1131團3營,分兵駐防岳陽縣新墻河北岸草鞋嶺、筆架山陣地。9月18至19日,日軍奈良支隊向草鞋嶺陣地發動進攻,激戰兩日都被擊退,陣地巋然不動。

9月20日開始,奈良支隊集中飛機20余架、炮30余門、騎兵聯隊1支,再次猛攻草鞋嶺陣地,并使用了毒氣。至21日,我軍工事陣地基本被炸彈夷為平地,史恩華率營由草鞋嶺轉至筆架山。22日,日軍在飛機的配合下,分兩路包抄筆架山,又向3營發動攻擊。史營奮勇鏖戰,死傷過半。黃昏時,師長覃異之致電史恩華:“你已堅守三天三夜,完成了任務。部隊現在傷亡過大,又是三面受敵,遇不得已的時候,可將主力向東靠。”史恩華慨然道:“軍人沒有不得已的時候!”

9月23日拂曉前,日軍全力進犯,戰事吃緊。下午3點,覃異之再次來電,令史恩華組織兵力突圍。史恩華半晌未答,最后說:“師座,我們來生再見吧!”表示要抗擊到底,獻身疆場。傍晚,史恩華肩部受傷,包扎后繼續指揮戰斗。此時,全營僅剩排長2人、士兵40余人。史恩華令全營高唱《義勇軍進行曲》,士氣愈振,擊退日軍多次進攻。最后,日軍以排炮向陣地狂轟猛擊,全營壯烈殉國。是役,史恩華營殲敵千余人,勝利完成阻擊任務。

戰后,附近居民深感史營長忠勇報國,將其遺骸安葬于筆架山,題“中華魂史營長恩華之墓”。1940年春,52軍在筆架山南敦橋邊建墓立碑。覃異之為紀念碑題銘聯:“筆架山千秋不朽;福臨鋪一戰成功。”并刻碑文:“長沙地控南北,兵家必爭之地,倭寇圖之已久,營長史恩華奮戰筆架山,與全營壯烈犧牲。195師阻擊福臨鋪,寇北退,長沙無恙,烈士之功不朽矣!”

2012年7月19日,中華人民共和國民政部頒發《革命烈士證明書》,批準史恩華為革命烈士。

“鐵血丹心”曹克人

曹克人(1911—1941),名澤泉,字養正,1911年12月4日出生于湖南省郴州市桂陽縣清和鄉長樂村,南京中央陸軍軍官學校十四期畢業。曹克人治軍嚴謹、處事公正、關愛士兵,營中威望很高,兵士都能以死相隨。

第二次湘北會戰(1941年9月7日至10月9日)期間,曹克人率國民革命軍第99軍99師295團1營,于9月24日率部從貴州開赴湘陰縣城,負責城防。此時,日軍在湘北戰場遭中國軍隊圍追堵截,傷亡慘重,欲奪取湘陰作為轉運傷兵的港口。

其時,曹克人收到父母來信:“人之功名富貴,半由人事,半由天命,勿強求之……”示意兒子解甲歸田,安穩度日。他回信道:“國家養兵千日,用在一時。值此國家興亡之秋,匹夫尚且有責,我為軍人,怎能臨陣退縮?尚望雙親體諒時艱,顧全大局,善自頤養天年……我愿誓死抗日到底,此意已決!”

9月28日,千余名日軍在飛機掩護下向縣城猛攻,曹營勇猛反擊,日軍倉皇敗逃。10月2日,日機輪番轟炸縣城,步兵猖狂進攻。曹營擊退多次沖鋒,全營傷亡慘重,被迫退至第二道防線。3日,曹營苦戰一天。4日晨,日軍趁夜增兵800名,繞道從陣地右翼包抄上來,與正面日軍一同向陣地猛攻。激戰數小時,陣地仍巍然屹立。上午10時,日軍在陣地后方空降傘兵,形成東西北三面攻擊態勢。曹營邊打邊撤,退至東湖四甲堤上。狹路相逢,曹克人操起步槍大喊道:“弟兄們,上刺刀!”與日寇展開白刃戰。因寡不敵眾,曹克人等17名官兵被俘。

日軍將17人綁縛押至熊家祠堂地坪,先用鞭打、刀剮處死16人。曹克人眼見敵人殘忍,怒不可遏,憤然大罵:“你們這些沒有人性的東西,還是父母所生嗎?!”日軍將曹克人的四肢扯開釘在墻上,用刀割下舌頭,割爛嘴唇,削掉鼻子,挖去雙眼,最后斬斷兩手,開膛破肚,澆上汽油焚燒。

日寇退卻數日后,墻上仍現身跡,頭軀四肢清晰可辨。湘陰人民悲慟不已,敬寫挽聯:“率孤軍以守孤城,湘水竟無情,波濤不盡英雄淚;摧敵鋒而寒敵膽,楚疆今再捷,千古長留節烈名。”

1942年9月,湘陰縣在城南郊平家灣義山修建紀念塔,將曹克人等人遺骸、尸骨770具用壇子裝好,埋于塔下,稱“白骨塔”。塔上刻石立坊,鐫“丹心懸日月;白骨鎮山河”聯,橫匾“為國捐軀”。

1984年1月12日,中華人民共和國民政部頒發《革命烈士證明書》,批準曹克人為革命烈士。

“斷頭將軍”王超奎

王超奎(1907—1941),1907年7月出生于四川省武隆縣廟埡鄉和平村(今屬重慶市武隆區)。在縣立中學讀書期間,王超奎閱讀《說岳全傳》《文天祥傳》等書籍,受到“精忠報國、視死如歸”愛國精神的熏陶教育。

1936年3月,王超奎考入國民革命軍第20軍教導隊。1937年抗日戰爭爆發后,王超奎隨軍出川,往家里寫了一封信:“……不以男為念。男是抱定宗旨,以身殉國,戰死疆場為榮!”他先后參加淞滬會戰、安慶保衛戰和第一次、第二次湘北會戰。

第三次湘北會戰(1941年12月24日至1942年1月16日)期間,王超奎率第20軍133師399旅398團2營,駐守岳陽縣新墻河相公嶺。他對團長徐昭鑒說:“新墻河乃九戰區之門戶,長沙之屏障,當屬敵我必爭之地。超奎誓愿竭我全營之力,負死擔守據點之責,設若不幸為敵所乘,是奎亦死得其所。”

1941年12月24日傍晚,日軍以飛機、坦克掩護步、騎兵進犯新墻河。王超奎指揮全營頑強阻擊,日軍傷亡慘重。后日軍使用燃燒彈,王營燒傷過半。徐昭鑒命其后移,王超奎拒不受命,凜然道:“數小時內,雖將永訣,然本人生命能延續一小時,陣地即可保持一小時。”25日中午,萬余日軍在飛機投彈和燃燒彈的掩護下再次發起攻擊,滿身是傷的王超奎命幾名戰士撤離陣地。大家都不愿離開,仍舉槍朝敵射擊。日軍發動炮擊,戰士們倒在血泊中,王超奎頭部、胸部中彈,壯烈犧牲。日軍唯恐沒死,揮刀將王超奎頭頸砍斷,致身首分離。

正因為王超奎營拼死阻滯日軍進攻,為第九戰區長沙會戰戰略反攻贏得了關鍵時間。

戰后,周恩來、宋慶齡在國民政府頒發給王超奎遺屬的《撫恤證書》上題詞:“王超奎為國捐軀的愛國精神,永遠值得敬佩和學習!”

1942年2月,宋美齡發表廣播講話:“我中國官佐士兵每當矢盡援絕,總是戰至最后,寧愿犧牲生命,不屑選擇別的途徑。守長沙的王超奎營長就是這樣的例子。”4月19日,宋在《紐約時報》撰文:“……過去三個月來,中國人民目睹西洋軍隊處處對敵人屈降,但中國軍隊卻在頑強抵抗。如在湖南新墻河,王超奎營被日軍包圍,五百人全部戰死。中國只有斷頭將軍,沒有投降將軍。”

1942年5月,岳陽縣將新墻鄉改名為超奎鄉,將相公嶺改名為王公嶺,表達紀念。

1988年5月3日,中華人民共和國民政部頒發《革命烈士證明書》,批準王超奎為革命烈士。

(岳陽市委黨史研究室黨史編研部屈勝龍 供稿)