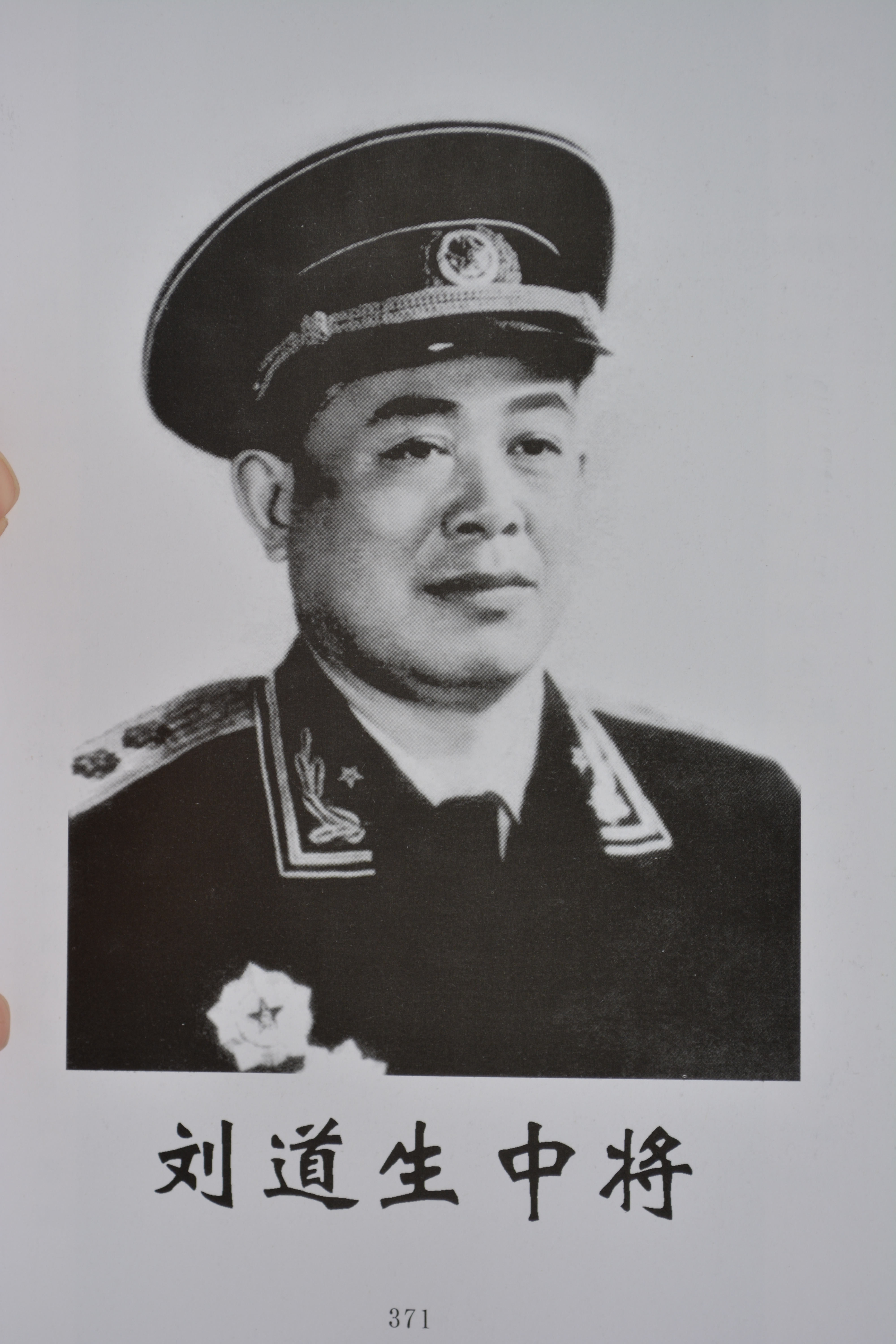

劉道生

劉道生

中共中央候補委員,中國人民解放軍中將,海軍第一副司令員。

湖南省茶陵縣人,1915年8月27日出生于茶陵縣堯水鄉一個農民家庭。1928年參加農民暴動。1930年2月加入中國共產主義青年團,同年轉為中國共產黨黨員,并參加了中國工農紅軍。在湘贛蘇區期間,由團支部書記升至團湘贛省委副秘書長、紅八軍青年部長,為湘贛蘇區的青年團工作做出了成績。1933年11月,選送到中央蘇區紅軍大學學習,結業后任二十二師政治部主任,為穩定該師在筠門嶺戰斗失利后出現的混亂局面做了大量卓有成效的工作。長征初期,為突破敵人的第一道封鎖線,他指揮一個團與余漢謀部3個師浴血奮戰一天一夜,出色地完成了戰斗任務,保證了軍委縱隊的安全通過,受到中央軍委的表揚。遵義會議后,曾任軍委總政治部青年部長、紅一軍團政治部組織部長、共青團中央組織部長、紅六軍團政治部主任,為紅軍勝利完成長征,準備抗日,做了大量的工作。

抗日戰爭時期,先后任八路軍三五九旅七一七團政委、晉察冀軍區第四分區政委、平西地委書記兼軍分區政委、冀察區黨委書記兼軍區政委。1937年9月,率工作團在正太路以北地區廣泛發動群眾,組織地方武裝,積極開展敵后游擊戰爭,打擊日偽軍,使晉察冀邊區的南部出現了新局面,后成為晉察冀邊區第四分區。在指揮打擊日偽的同時,把四分區建成保證晉察冀邊區供應的重要地區,有晉察冀的“烏克蘭”之稱。在百團大戰中,率部首先攻克娘子關,是百團大戰中八路軍攻克的第一個戰略要點。1942年9月,調往斗爭最艱苦的冀察區工作,經過艱苦努力,打開了察北、熱西和平西地區的新局面,與冀晉新解放區聯成一片,把敵人壓縮在張家口沿線少數城鎮中,創造了對八路軍有利的形勢。隨后,堅決按照黨中央的部署,堅持正確意見,組織指揮部隊攻克張家口。這是八路軍從日本侵略者手中收復的第一座中等城市。

解放戰爭中,任察哈爾省委書記兼省軍區政委、冀熱察區黨委書記兼軍區政委、東北解放軍第八縱隊政委、冀熱遼軍區政治部主任、第二兵團政治部主任、第十三兵團政治部主任、第十二兵團副政委兼政治部主任。領導和指揮解放區軍民收復失地、擴大和鞏固解放區,堅決打擊國民黨軍的進攻。1947年秋,配合東北解放軍秋季攻勢,指揮第八縱隊在北寧線向國民黨軍發動攻勢作戰,在梨樹溝門和楊杖子戰斗中殲敵1.5萬人。1948年下半年,率部參加遼沈戰役,在錦西的塔山地區阻擊敵東進兵團11個師的進攻達18天之久,對攻克錦州及整個遼沈戰役的勝利起了重要作用。接著,又率10萬大軍作為先遣兵團秘密入關參加平津戰役,在北平以西以突然動作,將傅作義集團三個主力軍中的十六軍和一○四軍殲滅。1949年率部南下,參與指揮了新安戰役、沙宜戰役和衡寶戰役。

中華人民共和國建立后,曾任湖南軍區副政委、海軍副政委兼政治部主任、海軍副司令員兼海軍學院院長、海軍航空兵司令員、海軍第一副司令員,是人民海軍的創建者之一。他長期負責海軍的訓練和院校工作,根據中國當時的實際,首先提出了“海軍是一個具有戰略決戰能力的軍種而不是一個兵種”的主張和“建立一支花錢少、見效快、短小精干、具有較強戰斗力”的海軍的方針,得到毛澤東和中央軍委的肯定。他始終堅持“軍事訓練是部隊工作中心,各項工作一定要圍繞中心去抓;在搞好基礎訓練的同時,以戰術訓練為主,以合同訓練為中心,加強海上訓練”。為了使海軍的訓練規范化、制度化,組織有關人員經過3年努力,制定了海軍戰斗條令和其他一些訓練法規,對搞好部隊的訓練和建設發揮了指導作用。他虛心拜師,經常與之討論海軍院校的建設問題,始終堅持學校以教學為中心的指導思想,通過不懈努力,創辦了14所院校、100多個專業,為海軍干部和科學技術人員的培養走向正規化、規范化創造了條件。1980年,組織指揮18艘艦船的海上大編隊,第一次駛向南太平洋,圓滿完成了運載火箭全程試驗的保障任務,開辟了人民海軍跨出國門,駛向遠洋的航線。在30多年的海軍領導工作中,他與其他海軍領導人一道,為加強海軍部隊的革命化、現代化、正規化建設,為人民海軍的發展壯大,為捍衛祖國的領海主權,建立了功績。

1955年被授予中將軍銜。是中共七大代表、第十一屆中央候補委員,在中共十二、十三大上當選為中央顧問委員會委員。1982年從海軍領導崗位上退下來。1995年5月16日在北京病逝,終年80歲。